プロセス改善の実践ステップ|デキるPMが使うIDEALモデルと成功の秘訣

Back to Topはじめに

#「プロセス改善は大事だとわかっていても、なかなか成果が出ない」ー

現場でこう感じたことはありませんか。

プロセス改善の目的は、単に「プロセスを良くすること」ではありません。

本質は、品質の高い製品やサービスを継続的に生み出す「土台」を作ることです。

ただし、プロセス改善は効果が出るまでに時間がかかります。

専任メンバーがいない組織では、改善活動はプロジェクトの合間に片手間で行われがちです。

結果として、数年経っても効果が出ないケースは珍しくありません。

本記事では、PM・プロジェクト管理の現場で使えるIDEALモデルベースのプロセス改善の進め方を解説します。

ソフトウェア開発を含むプロジェクト現場で使える、現場に根付かせるための5つのステップを紹介します。

プロセス改善の5ステップ全体像

#プロセス改善は、以下の5つのステップに沿って進めることが効果的です 。

📌 IDEALモデル

graph LR A[1.立ち上げ(Initiating)] --> B[2.診断(Diagnosing)] B --> C[3.計画立案(Establishing)] C --> D[4.改善活動(Acting)] D --> E[5.振り返り(Leveraging)] E --> B

1. 立ち上げ:関係者の合意形成で改善の土台を固める

#目的とゴールを明確化する

#改善を始める前に、まずは「なぜ改善が必要か」を関係者全員で共有します。

- 改善を始める背景と目的を明確化する 。

- 組織トップ(プロセス改善活動の責任者)のコミットメントを確保する 。

- 関係者向けの動機づけ講座を実施することも有効です 。

背景やゴールが曖昧だと、途中でプロセス改善の優先度が下がりやすくなります。

プロセス改善は即効性が薄く時間もかかるため、長期視点での合意が必要です。

現場調査 ─ 実態を把握する

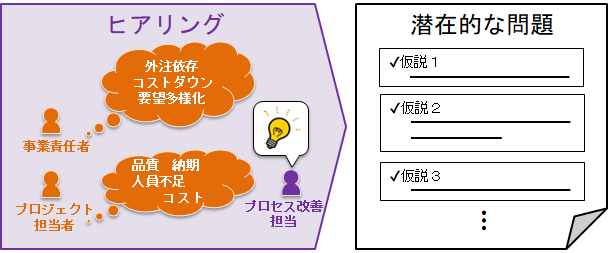

#次に、プロジェクト現場や支援組織にヒアリングを行い、現状の問題を把握します 。

- 事業責任者・プロジェクト担当者へのヒアリングを実施する 。

- 潜在的な問題の原因となりうるものの仮説を立てる 。

この段階では、あくまで「仮説」を立てるに留めます。

改善の方向性を決めるのは、次の診断フェーズです。

2. 診断:現状分析で品質低下や遅延の根本原因を特定する

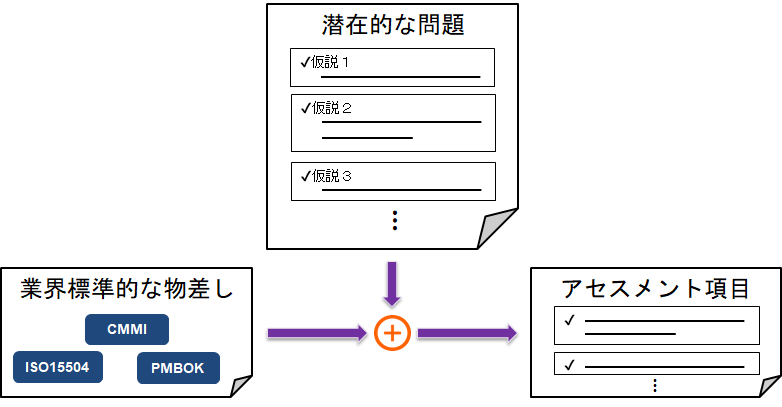

#現場調査で得た情報をもとに、組織のプロセスを体系的に診断します 。

アセスメントの計画

#業界標準(例:CMMIやISO15504)をベースに、組織に合わせたアセスメント項目を作成します 。

アセスメントの実施

#対象プロジェクトや支援組織に対し、ドキュメント調査やインタビューを実施し、仮説を検証します 。

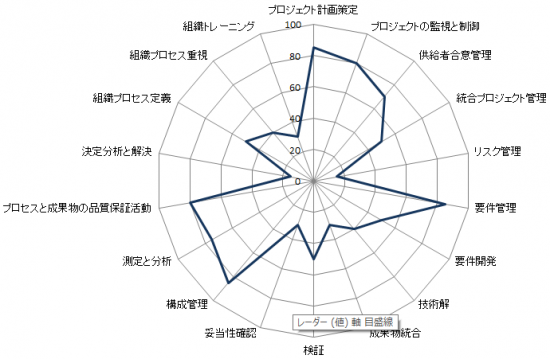

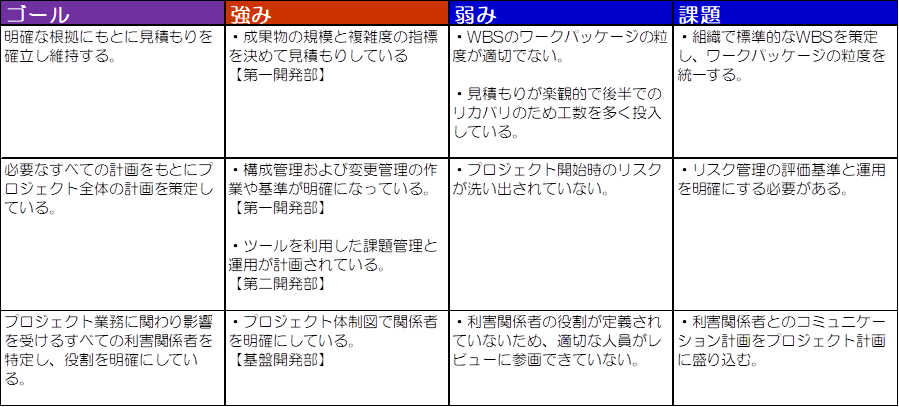

結果の分析

#アセスメント結果に基づき、プロセスの強み/弱みを抽出し、そこから具体的な課題を特定します。

この結果は報告書としてまとめ、組織全体の開発力を可視化できます 。

成果物の例

3. 計画立案:短期効果と長期効果を両立させる改善計画を作る

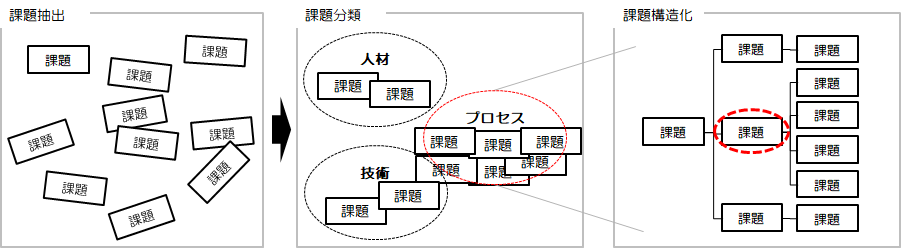

#診断で抽出した課題を整理し、改善計画を立案します 。

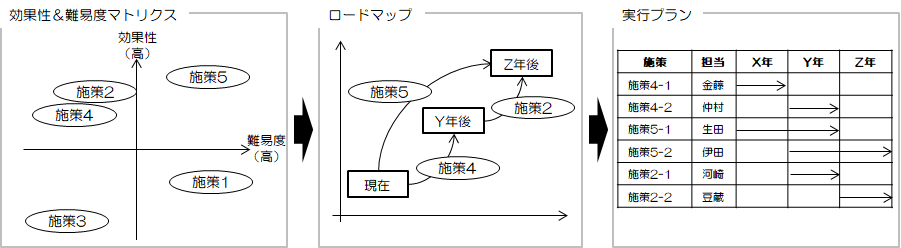

最適な取り組みの選択

#課題を類似性や関連性でグループ化し、階層・関係を整理してボトルネックを特定します。

実行プランの作成

#構造化した課題をもとに、中長期的なロードマップを作成します。

その後、誰が・何を・いつまでに行うかといった具体的な実行プランを策定します。

特に、実行プランでは「誰が(担当)、何を(解決策)、いつ(期間)」を明確にすることが重要です 。

すべてを一度に解決しようとしないことが重要です。

短期で成果が出る施策と、長期的に効く施策を組み合わせましょう。

また、施策の優先順位付けには、

- 施策の効果性(期待できる改善効果)

- 難易度(実施のしやすさやリスク)

をマッピングして決める方法も有効です。

4. 改善活動:現場に定着する解決策を試行・展開する

#計画に沿って、改善策を現場に導入します 。

解決策の試行

#作成した解決策を先行評価・試行し、結果をもとに改良します 。

全体展開

#組織またはプロジェクト全体への概要説明やトレーニングを実施し、解決策を導入・展開します 。

解決策は現場に押し付けず、試行→フィードバック→改良の短いサイクルで回すことが重要です。

5. 振り返り:効果を測定し次の改善サイクルへつなげる

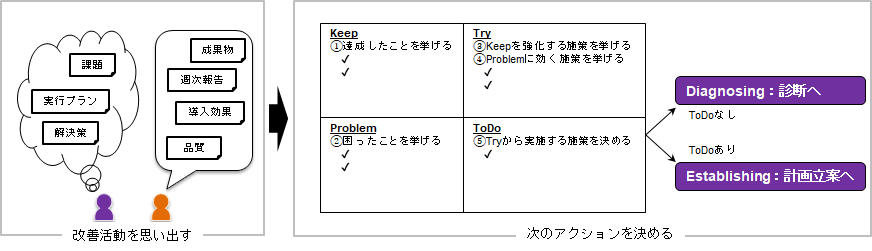

#改善策の効果を測定し、次の改善サイクルの準備をします。

振り返りでは、これまでの活動を思い出し、次のアクションを決定します 。

- 改善計画、週次報告、成果物などからの改善活動を思い出す。

- Keep:KPIや定性評価などから達成できたことやうまくいったことを挙げます 。

- Problem:困ったことや問題を挙げます 。

- Try:Keepを強化する施策や、Problemに効く施策を挙げます 。

- ToDo:Tryから来週以降に実施する施策を決めます 。

ToDoがない場合は次の改善サイクルとして診断フェーズへ進み、ある場合は計画立案フェーズに進みます 。

改改善は一度で終わりではなく、継続が命です。

振り返りは反省会で終わらせず、“次の一手”を決める場にしましょう。

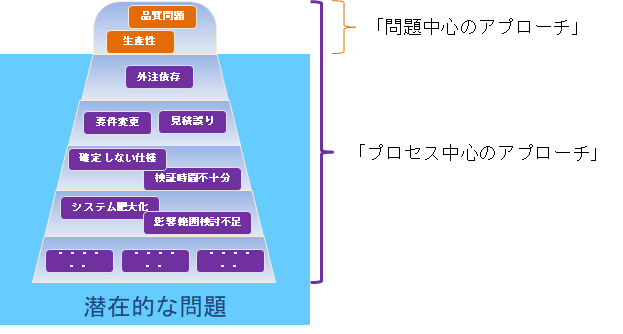

補足:プロセス中心アプローチの重要性

#組織のプロセス改善活動では、IDEALモデルに基づくプロセス中心のアプローチが有効です。

アセスメントを通じて現場の実態を多面的に捉えることで、単なる問題対処ではなく、継続的な改善の基盤を築くことができます。

これにより、顕在化した問題だけでなく潜在的な問題も洗い出せます。

特にソフトウェア開発やシステム開発の現場では、長期的な品質向上や継続的改善の基盤になります。

比較のため、「問題中心アプローチ」との違いを整理します。

| アプローチ | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 問題中心 | 即効性が高く、現場での納得感も得やすい | 原因が複雑な場合は限界がある。氷山の一角しか見えておらず、根本原因が解消されないまま再発リスクが残る |

| プロセス中心 | 根本原因にアプローチし、長期的な改善につながる | 計画〜分析〜立案に時間がかかる。初期コストが高く、成果が見えるまでに期間を要する |

どちらも有効な手法ですが、組織文化を変えるためには、プロセス中心の視点が不可欠です。

まとめ:継続的なプロセス改善のために

#本記事では、IDEALモデルに沿ったプロセス改善の進め方を解説しました。

- プロセス中心のアプローチを重視する

顕在化した問題だけでなく、プロセス全体を分析し根本的な問題を特定しましょう。 - 組織に合わせたアセスメントを実施する

業界標準モデルをベースにしつつ、組織の特性に合わせてカスタマイズすることが効果的です。 - 施策の優先順位を明確にする

効果性と難易度の観点から施策を選び、短期的・長期的な改善を組み合わせましょう。 - 継続的な改善の文化を築く

最終目標は、組織自身がプロセスを自律的に改善できる状態になることです。

プロセス改善は、一朝一夕で成果が出るものではありません。

PM・プロジェクト管理の視点で継続的改善を推進し、組織文化に根付かせることが重要です。

着実にステップを踏み、組織全体で取り組むことで、 高品質な製品やサービスを生み出す土壌が育ちます。

この記事は「デキるPMシリーズ」の一部です

👉 チェックリストの形骸化を防ぐ|デキるPMの再構築術と7つの改善策

👉 形骸化しない定例会議の進め方|デキるPMの7つの改善ステップ

👉 課題が消化されるリスト運用|デキるPMの脱・形骸化テクニック12選

👉 因果関係図を活用した問題解決手法|現場改善に効くデキるPMの実践ステップの手法

👉 未来実現ツリー活用の中間目標で現場を動かす|デキるPMの改善計画術

👉 変更管理の成功ガイド|デキるPMが実践する要件管理・構成管理・トレーサビリティ活用法

👉 品質定量化と信頼度成長モデル|デキるPMのソフトウェア信頼性評価と品質保証の進め方