変更管理の成功ガイド|デキるPMが実践する要件管理・構成管理・トレーサビリティ活用法

Back to Topはじめに

#「プロジェクトに変更はつきもの」ー現場で働くプロジェクトマネージャ(PM)なら誰もが知る事実です。

ただし、変更管理を誤れば成果物の不整合や品質低下を招き、納期遅延といったリスクも発生します。

変更管理を成功させるには、単に承認フローを作るだけでは不十分です。

要件管理と構成管理を整備し、トレーサビリティ(追跡可能性)データで影響範囲を把握することが必須です。

本記事では、CMMIベストプラクティスを基に、現場で実践できる変更管理の基本と仕組みを解説します。

CMMI(Capability Maturity Model Integration)は、カーネギーメロン大学SEIが米国国防総省の委託を受け1985年から開発したモデルです。

多くの事例に基づき、ソフトウェア開発の成功原則(ベストプラクティス)を体系化しています。

理論だけでなく実践知を土台にしているのが特徴です。

変更管理の失敗回避のポイント|要件管理・構成管理の基本

#変更管理を効果的に行うには、要件管理と構成管理という2つのプロセスが不可欠です。

要件管理の目的

#ベースライン化された構成品目に対する変更要求を管理します。

具体的には次の3点を確認します。

- 変更の可否

- 依存する成果物への影響

- コストやスケジュールへの影響

構成管理の目的

#構成品目の特定、構成制御、状況記録・報告、構成監査を通じて、成果物の一貫性を確立・維持します。

変更はベースラインを基準に行い、意図しない修正やバージョン混乱を防ぎます。

変更管理プロセスの全体像

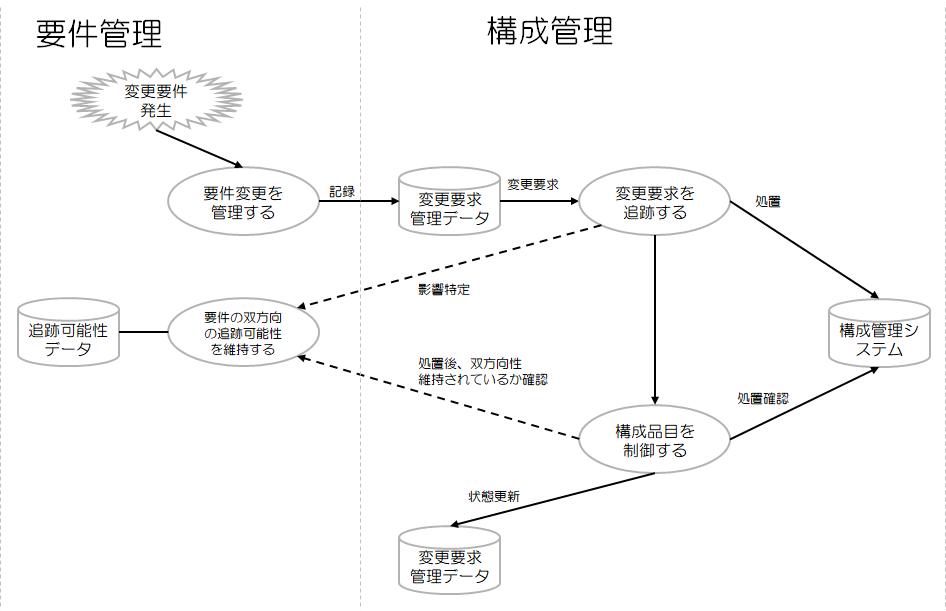

#

図1:変更管理を成功させるプロセス全体像。要件管理・構成管理・追跡可能性の流れを整理した図解。

-

要件変更を管理する

要件に変更が発生した場合、変更内容、理由、および対応履歴を記録します 。 -

変更要求を追跡する

ベースライン化された構成品目に対する変更要求を管理します 。

具体的には以下を実施します。- 変更の可否判断

- 依存する成果物への影響特定

- コストやスケジュールへの影響分析

-

構成品目を制御する

ベースラインを更新し承認する前に、意図しない影響がないか確認します。 -

要件の双方向の追跡可能性を維持する

変更管理では、要件の双方向の追跡可能性を利用して、依存関係にある成果物への影響を特定します 。

変更管理の失敗事例|要件変更追跡漏れによるリリース遅延と対策

#あるECシステム開発で、営業部からの追加要件が変更管理シートに反映されませんでした。

その結果、テスト設計は旧仕様のまま進行しました。

QAフェーズで不整合が発覚し、本番リリースは2週間延期となったのです。

原因は「変更要求管理データ」の更新漏れと、承認プロセスの曖昧さです。

対策として、変更要求管理ツールへの自動通知設定と週次レビューを必須化。

以降、同様のミスは発生していません。

教訓:承認フローや記録が形式だけになると、変更の影響把握はすぐ破綻します。

主要な要素

#構成品目とベースライン

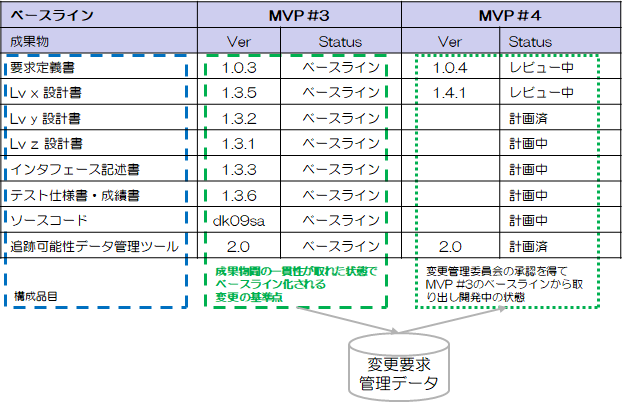

#

図2:構成管理の基本要素である構成品目とベースラインの関係。変更管理における一貫性確保の基盤。

- 構成品目: 追跡や変更管理が必要な成果物(要件定義書、設計書、コードなど)

- ベースライン: 特定時点の公式版。変更は必ずこの基準から行います。ベースラインがないと「どの版を変更すべきか」が曖昧になります。

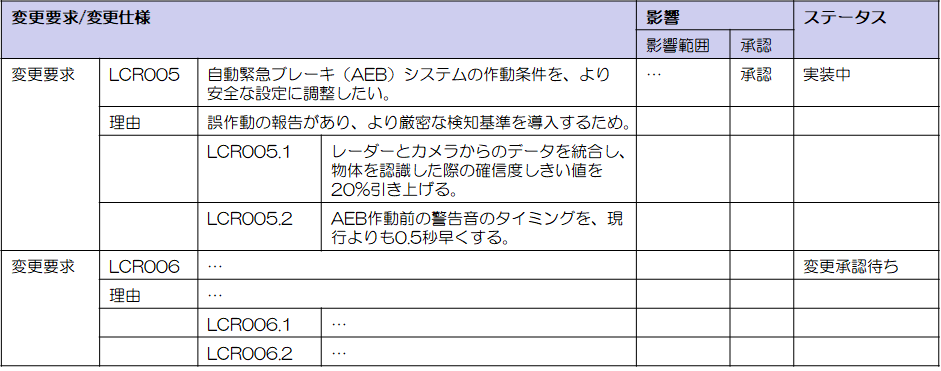

変更要求管理データ

#

図3:変更要求管理データ例。変更内容・理由・影響範囲を可視化し、要件管理と構成管理を結びつける仕組み。

変更内容、理由、影響範囲、ステータスなどを一元管理し、変更の進捗を可視化します。

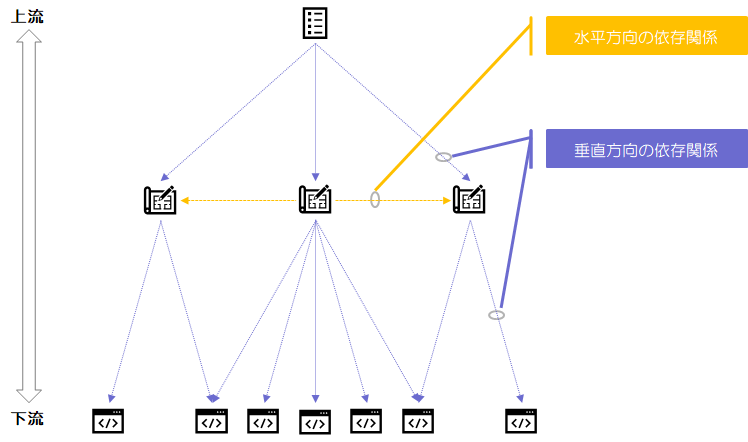

追跡可能性データ

#

図4:追跡可能性データ全体像。垂直・水平方向の追跡可能性で、変更管理の影響範囲を分析する。

垂直方向の追跡可能性

#開発プロセスの上下流間の関連を追跡(例: コード→設計→要件)。

水平方向の追跡可能性

#同一階層内の依存関係を追跡(例: 要件間、設計モジュール間、コンポーネント間)。

「これを変えると何に影響するか」を分析し、変更の波及を抑えます。

追跡可能性の落とし穴|過剰な変更管理による失敗事例と注意点

#ある組込ソフト開発では、すべてのドキュメントを100%マッピングしました。

影響分析を完全網羅する狙いでしたが、週20時間以上を追跡のためのマトリクス管理に費やしました。

その結果、実装優先度の判断が遅れ、スケジュールは大幅に圧迫されました。

一方、小規模Webプロジェクトでは、軽微な変更にも大規模改修と同等の承認フローを課しました。

さらに詳細ドキュメント作成を義務化したのです。

その結果、開発者やデザイナーは新たな提案をためらうようになりました。

サービス改善の機会も減少したのです。

どちらの現場も、本来の狙いである影響範囲の正確な把握や変更の整合性確保より副作用が大きくなりました。

つまり、追跡データ維持や承認作業そのものが目的化してしまったのです。

教訓:変更管理や追跡可能性は、やらなければ危険ですが、やりすぎても危険です。

プロジェクトの規模や特性に応じ、クリティカルな3〜5項目に絞りましょう。

スクリプトやAIによる自動化を取り入れるなど、運用負荷を抑える工夫も必要です。

まとめ

#プロジェクトマネジメントにおいて、変更は避けられません。

重要なのは、要件管理と構成管理という基盤プロセスを整備することです。

さらにベースラインと追跡可能性データを活用して変更の影響を正確に把握することです。

これらを適切に運用すれば、変更の混乱を防げます。

結果として、品質と納期を守るプロジェクト運営が実現できます。

特に「変更管理 成功のポイント」は、要件管理・構成管理・追跡可能性の組み合わせ方にあります。