課題が消化されるリスト運用|デキるPMの脱・形骸化テクニック12選

Back to Topはじめに

#「課題リストを作っても減らない…」

「毎週同じ課題が未着手のまま…」

そんな状況、あなたの現場でも起きていませんか。

課題管理は、プロジェクトを前進させるための“エンジン”です。

にもかかわらず、課題が放置されていたり、形骸化していたりすると、組織の実行力は一気に低下します。

本記事では、ありがちな7つの落とし穴と、明日から使える5つの改善テクニックを紹介します。

課題を“消化される課題リスト”へと再構築し、あなたのプロジェクトを前に進めましょう。

課題管理によくある落とし穴とその対策【基本編】

#以前の記事「【問題】と【課題】の違いから始める」─ 新人プロジェクトマネージャー向けはじめての課題管理ガイド」でもいくつかの注意点に触れました。

今回は、よくある落とし穴7つと具体的な対策を紹介します。

1. 「課題」がアクションになっていない

#「売上が目標未達」や「品質に不安がある」は、ただの“問題”です。

課題とは「誰が・何を・いつまでにやるか」が明確な“アクション”です。

NG例: 売上を上げる

OK例: 「XX月XX日までに新規キャンペーンの設計・実施計画を作成する(担当:山田)」

2. 担当者が曖昧で放置される

#「チーム」や「未定」では責任の所在が曖昧です。

担当者は個人名で明記し、変更時はすぐに更新しましょう。

3. 完了期限が設定されていない

#期限なしの課題は、永遠に着手されません。

完了期限は必ず設定し、難しい場合は上司による“預かり期限”を設けましょう。

4. 課題リストが肥大化して把握不能

#ToDo、備忘録、WBSタスクが混在していると、重要課題が埋もれます。

課題・タスク・メモは切り分け、本当に重要なものだけを課題リストへ。

1人のPMが把握できる課題数は、約50件が目安とも言われます。

5. 優先度が形骸化している

#「高」ばかりの課題リストでは、優先判断ができません。

5段階に細分化(例:Blocker〜Trivial)し、レビュー時も優先度順に議論しましょう。

6. 着手日が管理されていない

#本当に重要なのは「完了日」より「いつ始めるか」。

着手予定日を記入し、実際に動くときには期限再確認を。

7. ツールにこだわりすぎて非効率

#「このツールじゃないとダメ」は思考停止。

目的に合ったツールを柔軟に選び、必要に応じて併用も視野に入れましょう。

より効果的に課題管理するための工夫【上級編】

#基本を押さえたうえで、次のステップに進みましょう。

ここでは、課題管理の実効性を高める応用テクニックを紹介します。

1. 課題の棚卸し期間を設ける

#スプリントやマイルストーンなどの中間や節目に課題リストを一掃しましょう。

- 課題を構造化してボトルネックを洗い出す

- 課題の優先度を再評価する

- エスカレーションが必要な課題を見極める

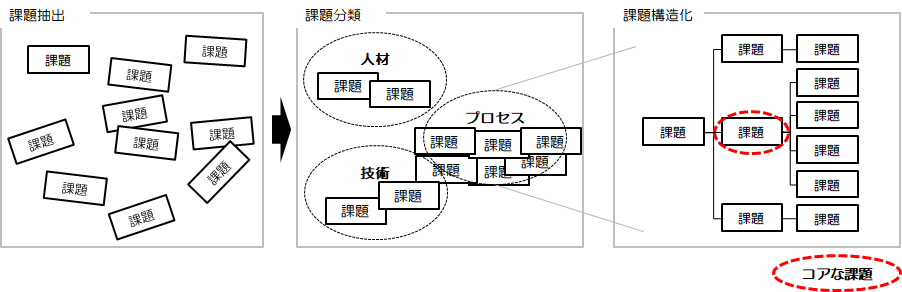

参考:課題の構造化

#課題が多くなってきたら、構造的に整理し、解決の糸口を探ることが重要です。

下図は、課題の棚卸しからコア課題の特定までの流れを示した図です。

バラバラに挙がった課題を、分類・構造化していくことで、 本質的な課題(コアな課題) が見えてきます。

コアな課題の解決に集中すれば、他の複数課題も連鎖的に片づけられる可能性があります。

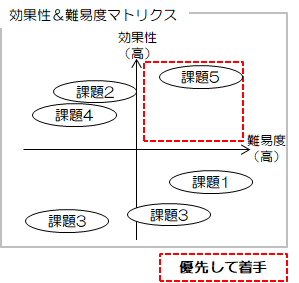

参考:効果性・難易度マトリクスの活用

#下図は、効果性と難易度の2つの軸で整理した「判断マトリクス」の一例です。

効果性が高く、難易度が低い課題(図中右上)は、優先して着手するべき対象です。

このマトリクスにより、合理的な意思決定が可能になります。

※効果性とは、コストに対してどれだけの成果が見込めるかという「費用対効果」を指します。

これらの図は、レビュー会議や課題棚卸しのワークショップなどでも有効です。

チームで共通の視点を持ち、限られたリソースを最も効果的に使う判断軸として活用しましょう。

2. 解決の定義を明確にする

#課題を解決するには、ゴールの明確化が欠かせません。

「どうなれば解決といえるか」を定義しておくことで、行動のブレを防げます。

これにより、目的と手段の混同を防ぎ、本質的な解決へと導きます。

3. 定量化できない気配を大切にする

#課題リストにない「隠れ課題」も存在します。

- メンバーのモチベーション低下を察知する

- 人間関係の微妙なズレを見逃さない

数字に現れない兆候こそ、PMが察知すべきです。

4. 「ガーベージコレクター」を置く

#誰も拾わない“宙に浮いた課題”の引き受け先を設けましょう。

- 臨時チームや専任者を設けて引き受け先を明確にする

- 担当が未定の課題を集めて対処する

5. 課題を汎化し、仕組みに活かす

#繰り返し出る課題は、プロセスの欠陥かもしれません。

- 繰り返し出る課題をプロセス改善に活かす

- 他プロジェクトへのリスク展開に役立てる

課題を記録し、未来の防波堤に変えましょう。

実行力を支えるツールの選び方

#必須とすべきツールの機能

#- 担当者/期限/優先度/ステータスの設定

- 通知、フィルタ、レポートなどの補助機能

- UIの使いやすさ、チームへの浸透力

クラウド型 vs オンプレ型

#- クラウド型:導入しやすく、アップデートも自動

- オンプレ型:セキュリティやカスタマイズ性重視の企業向け

成功する導入のコツ

#- スモールスタートで試す

- チーム合意を得てから導入

- 運用ルールも併せて設計する

まとめ:課題管理を“成果につながる運用”に変える

#課題は「書いたら終わり」ではなく、「動いてこそ意味がある」もの。

本記事で紹介した12の実践は、すぐに始められる小さな工夫ばかりです。

- まずは「担当者明記」「期限必須」からスタート

- 課題リストだけでなく“現場の温度感”も感じ取る

- 発生した課題は、未来へのヒントにする

できるところから少しずつ始め、プロジェクトを前進させるよう課題を管理していきましょう。

あなたのプロジェクトの課題リストが「動く仕組み」になりますように、一歩でも前に進むことを願っています。

この記事は「デキるPMシリーズ」の一部です

👉 チェックリストの形骸化を防ぐ|デキるPMの再構築術と7つの改善策

👉 形骸化しない定例会議の進め方|デキるPMの7つの改善ステップ

👉 因果関係図を活用した問題解決手法|現場改善に効くデキるPMの実践ステップの手法

👉 未来実現ツリー活用の中間目標で現場を動かす|デキるPMの改善計画術

👉 プロセス改善の実践ステップ|デキるPMが使うIDEALモデルと成功の秘訣

👉 変更管理の成功ガイド|デキるPMが実践する要件管理・構成管理・トレーサビリティ活用法

👉 品質定量化と信頼度成長モデル|デキるPMのソフトウェア信頼性評価と品質保証の進め方