防止检查清单形式化!高效PM的重构术与7大改进方案

Back to Top为了覆盖更广泛的受众,这篇文章已从日语翻译而来。

您可以在这里找到原始版本。

引言

#在您的现场,检查清单是否已沦为仅仅的“仪式”?

检查清单本是保持业务质量、预防遗漏的强大工具。

然而,如果出现以下迹象,就需要警惕了。

- 检查清单只是被填写而已

- 条目过多,变成走形式

- 无法说明检查的理由

若有符合的项目,本文定能助您一臂之力。

本文将解析为什么检查清单会“膨胀”或“形式化”。

我们会梳理这些原因,并介绍可从明日起使用的具体防范措施。

检查清单形式化与膨胀的原因是什么?

#导致检查清单形式化的3个要素

#-

目的未被共享

没有说明“为什么要做”,作业便沦为例行公事。 -

没有对检查进行指正或回顾

“先暂且填上吧”的心态被容许,会导致质量下降。 -

检查结果未被利用

如果检查结果无法用于流程改进,就会感觉做检查没有意义。

导致检查清单膨胀的3个原因

#-

“以防万一”文化

为规避风险,“先随便加上”的现象常态化,累积之后就充斥着大量无用项。 -

为逃避责任而增加条目

通过形式主义地增加条目,就可以摆出“该做的事情都做了”的姿态。 -

误以为改进就等于增加条目

在误以为“减少检查条目=偷工减料”的职场文化中,清单会越来越膨胀。

由组织结构导致的情况

#不仅仅是到目前为止所看到的现场因素,组织设计本身也可能成为引发形式化的原因。

将多个部门的需求都囊括在检查清单中,会变成一个无人能够驾驭的“超载”工具。

此外,由“重视审计”的管理层主导的清单会破坏PDCA的平衡。

由于不回到Plan阶段,仅进行Check & Act循环,PDCA的平衡就被打破了。

结果是,现场形式化的情况会加速恶化。

膨胀与形式化带来的3个问题

#如果这样运营检查清单继续下去,就会出现以下烦恼:

- 本质性的确认被淹没:条目过多,重要要点变得不易显现。

- 运营负担加重:花费大量时间在检查上,会挤压原本的业务。

- 检查变成“仪式”:如果没有共享目的,检查就沦为纯粹的作业,也感受不到效果。

现场真实发生的“检查形式化”瞬间

#在某个项目中,设计师提交了已完成任务的检查清单。

我逐项确认后,因感觉不对劲便询问了其意图。

设计师:“抱歉,虽然不知道是什么意思,但我还是先做了检查。”

仅凭这句话,我意识到“检查”已经沦为不附带目的或理解、单纯的 仪式 。

当检查条目过多时,就容易变成仅仅“先填写”的运营方式。

通过这次经验,我深刻体会到 “伴随理解的检查” 的重要性 。

明确检查清单的目的

#导致形式化的主要原因,是“为什么要进行检查?”这一目的不明确。

请将目的明确书写,并与团队共享,如下所示:

- 质量管理:确认符合标准或基准

- 错误预防:防止过去的失败重演

- 知识共享:将业务诀窍形式化为显性知识

- 合规:遵循行业标准及公司内部规则

将检查清单的用途限定为“确认”

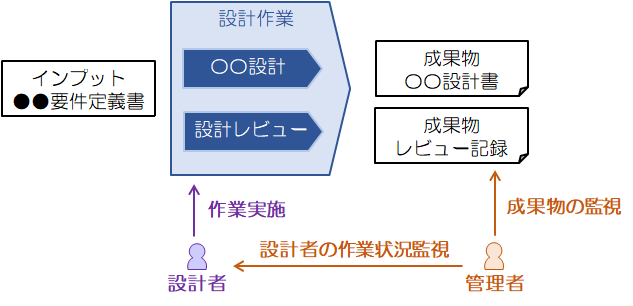

#上图是软件开发中作业流程的一个示例。

假设设计者制作成果物,管理者进行检查的场景。

此时,管理者的检查有两个视角。

一是对设计者“作业状态的监视”,另一个是对“成果物的监视”。

检查清单基本上应当用于后者——确认成果物的质量及其与基准的符合性。

因此,检查条目需要不是“作业是否已完成(〜做了吗?)”,而是 针对成果物的内容(〜是否〜?) 。

例如:

×:是否已执行评审?

(作业检查:质疑作业是否已执行)

○:设计文档内的所有组件是否已与需求对应?

(成果物检查:质疑成果物是否满足基准)

如果检查清单偏向“确认作业”,就会丧失确保质量这一本来目标。

首先,需要理清用途。

这样就能实现更具实效性的检查。

防止检查清单形式化的7个具体对策

#1. 明确目的和重要性,并与所有人共享

#请将“为何需要该检查?”进行明确书写,并与所有相关人员共享。

如果能传达清楚该检查能防范哪些风险、创造哪些价值,就能自然而然地赋予运营以意义。

2. 精简为简洁实用的内容

#条目不是“以防万一”地添加,而是根据必要性来选择。

模糊的表述、冗长的条目、不明确的意图——这些都应删除,以打造与现场流程自然契合的结构。

3. 明确责任和咨询对象

#如果“谁来使用”“应向谁咨询”不明确,检查就会变成形式主义。

请明确运营负责人及咨询对象,斩断形式化的温床。

4. 将运营规则与培训结合起来实施

#请将检查清单的目的、使用方法、未填写时的处理方式等,明确成文写入运营规则。

在此基础上,通过在职培训(OJT)或研修,让团队整体形成共识。

5. 反馈与定期审查

#以半年一次的节奏,根据现场反馈进行盘点和更新。

需要注意“总是不加思考地填写相同条目”的状态。

6. 分析检查结果并用于改进

#将检查内容、频率、不足之处的趋势可视化,并反馈到改进中。

通过成果共享,可提升认同感和积极性。

7. 通过工具和机制防止形式化

#与其使用纸质清单,不如利用Google表格或Notion等工具,这样可以自动保存更新历史和凭证。

也可以通过机制来支持检查的时机和期限。

检查清单膨胀的6种改进方法

#过度膨胀的检查清单不仅会增加作业负担,还存在掩盖本质确认的风险。

通过6种方法来改善。

1. 回归目的,重新筛选条目

#首先停下来,重新审视“该清单是为了什么”。

- 将质量保证、风险防范、业务遗漏防止等,根据各自目的将条目分类。

- 与目的不直接相关的条目则果断删除。

对检查清单进行“断舍离”的诀窍,是在明确目的之后进行。

2. 通过整合归并精简(减少整个清单)

#接下来,检查是否存在多个类似的清单或条目。

- 如果多个清单中有相似条目,则合并为一个清单。

- 将相关流程(如设计~评审)的检查整合到一个清单中也很有效。

- 还可以将按进度阶段划分的小型清单,重新整理到覆盖整个流程的整合清单。

理想状态是“一个场景使用一个清单”。

3. 根据重要度给条目设置轻重缓急

#并不需要对所有条目一视同仁。

- 通过区分“必需”和“可选”,可以实现必要的最小化运营。

- 熟练的成员可以执行“可选”项,初学者只需完成“必需”项即可。

通过这种方式赋予灵活性,就能打造高实用性的清单。

4. 将表述简洁化与具体化

#长句或抽象表述容易被跳过。

- 建议改为容易判断的具体表述,如“〇〇必须≥△△”。

- 明确写出可用“是/否”回答的形式也很重要。

- 根据需要利用照片、图示或示例,以消除理解的差异。

能在一行内理解的条目,越能打造出强大的实务性检查清单。

5. 通过分类整理结构(整理单个清单内部)

#当检查清单变长时,“条目结构化”是有效的。

- 按“设计”“实现”“测试”等流程划分章节。

- 也可以按“质量保证”“合规遵守”等目的进行分类。

- 在每个章节间添加标题或分隔线,以提升可视性和可操作性也非常重要。

结构化的清单本身就能提升易用性。

6. 用自动化或工具检查替代手动

#不要固守手动检查,要积极利用工具和自动化。

- 可以将代码审查交给CI工具或静态分析工具。

- 在文件审查时,应实现自动检查格式中必填项的功能。

应将可自动化的部分交给工具,集中人力目光在需人工确认的核心条目上,这一点很重要。

缩短检查清单的运营时间与高效化

#要缩短检查清单的运营时间,仅依赖自动化还不够。

还需要根据检查条目的重要度进行优先级划分,并在运营方面下功夫。

在这里,我们将结合前文提到的自动化,总结提升运营效率的要点。

明确优先顺序

#将所有条目以相同重要度对待是低效的。

- 将高风险条目和与质量直接相关的重要点作为“必需检查”优先执行,

- 其余条目则转为“可选检查”或定期审查,赋予轻重缓急。

通过这样的做法,就能专注于应投入时间的要点,从而减轻运营负担。

运营工具的选择与优化

#选择运营时使用的工具,应以团队熟悉、易于共享为基础。

- 准备符合目的的格式及易于输入的UI,以提高检查速度也很重要。

- 例如,利用下拉菜单或复选框等,减少输入负担的做法很有效。

团队的教育与意识培养

#要防止检查清单沦为纯粹作业,要将目的和意义准确传达给团队。

- 为新成员准备简易的培训材料或说明会,以促进共识。

- 意识提高后,就能防止无用检查及形式化,也有助于高效运营。

通过反复设置优先级和在运营方面下功夫,可以抑制检查清单的时间负担。

这样就可以实现有效的质量管理。

应将自动化作为其中一环,同时致力于贴合现场实际运营状况的改进。

总结

#检查清单是兼顾质量和生产率的有效工具。

但是一旦失去目的,“做检查本身”就会变成目的,从而导致形式化。

在现场培育具有实效性的检查清单至关重要。

这样做,项目就能更稳固地向前推进。

检查清单改进,先从以下3个步骤开始!

#- 将目的和使用场景明确书写:整理业务流程中的使用时机

- 区分必需与可选并审视条目:在减轻负担的同时保持本质

- 设定定期审查周期:设计可预防形式化的运营

仅需从这三步开始,检查清单的运营就会发生显著变化。