コピペで始める:Amazon Q Developer × Spec Kitで始めるAI駆動開発

Back to Top本記事は、以下イベントで講演した内容の文字起こし版です。

2025年11月17日より、Q Developer CLIは正式名称「Kiro CLI」となりました。本記事では執筆時点の名称「Q Developer CLI」で説明していますが、コマンドや機能は同じです。今後のアップデートで q コマンドが kiro コマンドに変更される可能性があります。

目次

#- はじめに

- 背景知識:なぜSDD+TDDなのか

- 環境構築:最小限の準備で始める

- 実践①:仕様策定 - specify → clarify の反復

- 実践②:実装 - TDDサイクルの実践

- 実践③:デプロイ - 自然言語だけでAWS構築

- よくある質問とトラブルシューティング

- まとめと参考資料

はじめに

#対象読者

#本記事は以下のような方を対象としています。

- 生成AIを使った開発に興味がある開発者

- AIコード生成で「意図しない実装」に困った経験がある方

- 品質を保ちながらAIを活用したい方

- Amazon Q Developer(Kiro CLI)やSpec Kitを試したい方

前提知識

#以下の基礎知識があることを前提としています。

- Git、GitHubの基本操作

- Docker、Docker Composeの基本概念

- Java/Spring Boot、React/TypeScriptの基礎(サンプルプロジェクトで使用)

- AWSの基本知識(デプロイセクション)

本記事で得られること

#本記事を読むことで、以下ができるようになります。

- 環境構築からデプロイまでの工程を理解できる

- コピペで動く実践的なプロンプト例を入手できる

- AI駆動開発における品質確保の方法を学べる

- 実際に動くサンプルプロジェクトを手に入れられる

背景知識:なぜSDD+TDDなのか

#生成AI駆動開発の現状

#2022年末のChatGPT登場以降、AIを活用した開発は急速に普及しました。現在、GitHub Copilot、Cursor、Claude Code、Windsurf、Amazon Q Developer[1]、Kiroなど、多くのコーディングアシスタントが利用可能です。

AIの進化は「モデル中心(GPT時代)」から「エージェントネットワーク中心」へと移行しつつあり、単なるコーディング支援から自律実行型エージェントへと発展しています。

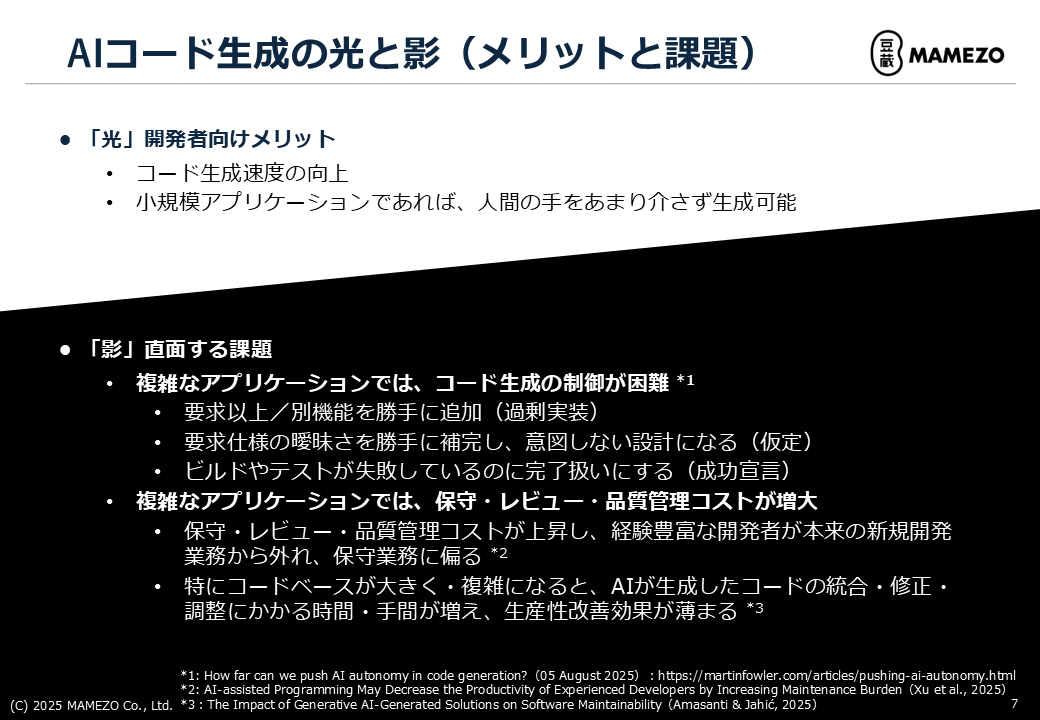

AIコード生成の「影」

#しかし、実際の開発現場では以下のような課題に直面することがあります。

1. 過剰実装

要求していない機能を勝手に追加してしまう。

例:

- ログイン機能だけ依頼したのに、パスワードリセット機能まで実装される

- シンプルなCRUDを依頼したのに、検索機能や並び替えまで追加される

2. 仮定

要求仕様の曖昧な部分を勝手に補完し、意図しない設計になる。

例:

- 「ユーザー情報を保存」→ AIが勝手にメールアドレスを必須項目にする

- 「データを表示」→ AIが勝手にページングを10件単位で実装する

3. 成功宣言

ビルドやテストが失敗しているのに「完了しました」と報告する。

例:

- コンパイルエラーがあるのに「実装完了」

- テストが落ちているのに「全てのテストが成功」と報告

4. 保守コストの増大

最近の研究[2][3]によると、AI支援ツールで開発スピードを上げても、保守やレビュー、品質管理コストは上昇する傾向にあります。また、経験豊富な開発者が本来の新規開発業務から外れ、保守業務に偏るパターンも観察されています。

SDD+TDDによる解決アプローチ

#これらの課題を解決するために、以下2つの手法を組み合わせます。

SDD(Specification-Driven Development:仕様駆動開発)

コードを書く前に、期待する動作・要件・制約を明確に仕様化し、それをもとに開発を進める手法。

効果:明確な仕様があると、AIが曖昧さなく正確にコードを生成可能になる[4]。

TDD(Test-Driven Development:テスト駆動開発)

コードを書く前にテストを定義し、失敗を起点に修正・改善を繰り返す手法。

効果:LLMによるコード生成にTDDの枠組みを導入すると生成成功率が向上[5]。テストを「仕様・制約」として明示することで、AIの生成精度が改善[6]。

SDDで仕様を固め、TDDで正しい振る舞いを基準化することで、AIの制御可能性を高めます。

環境構築:最小限の準備で始める

#前提条件チェックリスト

#以下がインストール済みであることを確認してください。

- Windows + WSL2(Linuxでも可)

- Git

- VSCode

- Docker Desktop(または Docker Engine)

- AWS Builder ID または AWS IAM Identity Center アカウント(Q Developer用)

ステップ1:GitHubリポジトリのクローン

#今回講演用に作成した公開サンプルリポジトリをクローンします。

# 作業ディレクトリに移動

cd ~/workspace

# リポジトリをクローン

git clone https://github.com/mamezou-tech/aidd-demo.git

# ディレクトリに移動

cd aidd-demo

リポジトリの内容:

backend/: Spring Boot バックエンド(Java 17, Spring Boot 3.x)frontend/: React フロントエンド(React 18, TypeScript, Vite)specs/: 仕様書ドキュメント.devcontainer/: DevContainer設定.amazonq/: Amazon Q Developer設定docker-compose.yml: 開発環境構成

ステップ2:VSCodeでDevContainerを起動

## VSCodeで開く

code .

VSCodeが起動したら、以下の手順を実行します。

- 左下の緑色のボタン(リモートエクスプローラー)をクリック

- 「Reopen in Container」を選択

- 初回は数十分かかります(Dockerイメージのビルド)

- コンテナ内のターミナルが自動的に開く

DevContainerに含まれるもの:

- Node.js、Java 17、Gradle

- AWS CLI

- Q Developer CLI 1.19.7

- 各種開発ツール

ステップ3:Q Developer CLI(Kiro CLI)のログイン

#Free プランの場合(AWS Builder ID)

# ログインコマンド

q login

# ブラウザが開くので、AWS Builder IDでログイン

# ログイン完了後、ターミナルに戻る

Pro プランの場合(IAM Identity Center)[7]

# ログインコマンド

q login

# プロンプトに従ってIAM Identity Centerの情報を入力

# Start URL: https://[your-domain].awsapps.com/start

# Region: ap-northeast-1 など

# ブラウザが開くので、認証を完了

対話モード開始:

q chat

2025年11月17日以降、Q Developer CLIは正式名称「Kiro CLI」となりました。本記事では旧名称「Q Developer CLI」で説明していますが、機能は同じです。今後のアップデートで q コマンドが kiro コマンドに変更される可能性があります。

ステップ4:アプリケーションの起動と動作確認

#1. データベースとバックエンドの起動

Dev Container内のターミナルで以下を実行します。

docker compose up -d

このコマンドで以下が起動します。

- MySQLデータベース(ポート3306)

- Spring Bootアプリケーション(ポート8080)

コンテナが起動していることを確認します。

docker compose ps

# 期待される出力:

# mysqldbとappコンテナのSTATUSがUp (healthy)

2. フロントエンドの起動

以下を実行します。

cd frontend

npm run dev

※依存パッケージはDev Container起動時に自動インストールされます。

フロントエンドは http://localhost:3000 で起動します。

動作確認:

ブラウザで以下にアクセスします。

- フロントエンド: http://localhost:3000

- バックエンドAPI: http://localhost:8080/api/health

トラブルシューティング(環境構築)

#Q1: DevContainerが起動しない

原因: Dockerが起動していない、またはリソース不足。

解決策:

# Dockerが起動しているか確認

docker ps

# リソース設定を確認(Docker Desktopの場合、Settings > Resources)

Q2: q コマンドが見つからない

原因: DevContainerのビルドが不完全。

解決策:

# コンテナを再ビルド

# VSCodeで Ctrl+Shift+P → "Dev Containers: Rebuild Container"

# または、コマンドラインから

docker compose down

docker compose up -d --build

Q3: ポート3000や8080が既に使用されている

原因: 他のアプリケーションがポートを使用中。

解決策:

# 使用中のプロセスを確認

lsof -i :3000

lsof -i :8080

# プロセスを終了するか、docker-compose.ymlのポートを変更

# ports:

# - "3001:3000" # 3000 → 3001に変更

実践①:仕様策定 - specify → clarify の反復

#Spec Kitコマンド一覧

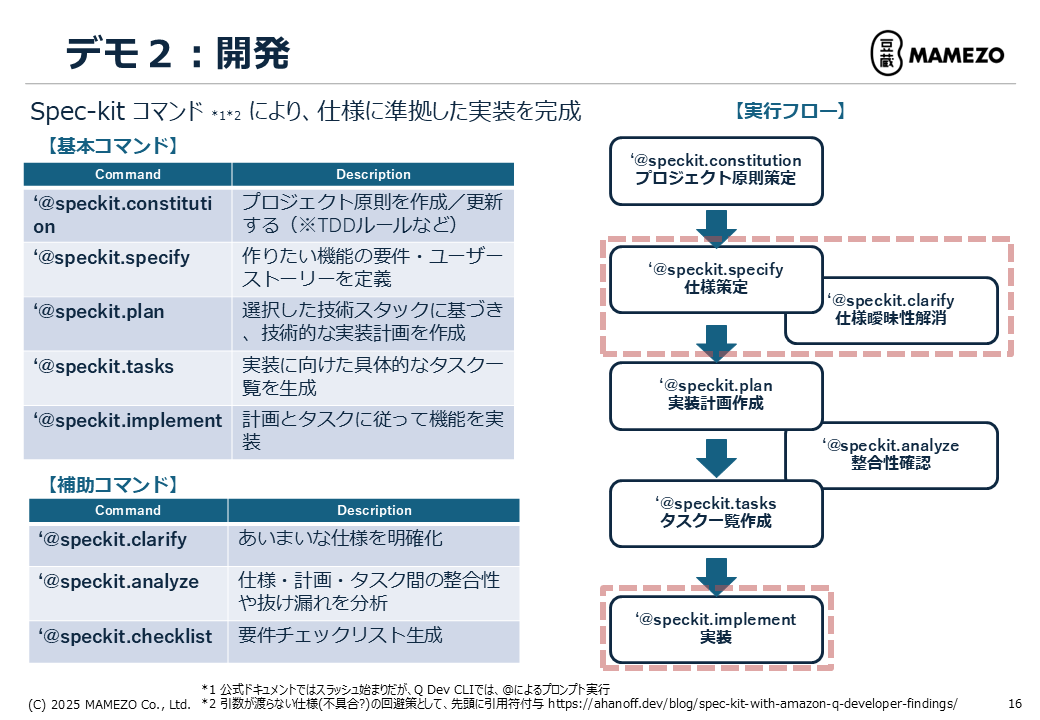

#Spec Kitは以下のコマンドを提供します。

| コマンド | 説明 | 主な用途 |

|---|---|---|

@speckit.constitution |

プロジェクト原則を作成・更新 | TDDルールなどの定義 |

@speckit.specify |

機能の要件・ユーザーストーリーを定義 | 仕様書作成 |

@speckit.clarify |

曖昧な仕様を明確化 | 仕様の精緻化 |

@speckit.plan |

技術的な実装計画を作成 | アーキテクチャ設計 |

@speckit.analyze |

仕様・計画・タスク間の整合性分析 | 矛盾チェック |

@speckit.tasks |

実装タスク一覧を生成 | タスク分解 |

@speckit.implement |

計画とタスクに従って実装 | コード生成 |

@speckit.checklist |

要件チェックリスト生成 | 進捗管理 |

Q Developer CLIでは、スラッシュ(/)ではなくアットマーク(@)でプロンプトを呼び出します。引数を正しく渡すため、コマンドの先頭に引用符(')を付けます[8]。

対話型セッションの開始

#まず、Q Developer CLIの対話型セッションを開始します。以降のコマンドはすべてこのセッション内で実行します。

q chat

セッションが開始されると、プロンプトが表示され、コマンドを入力できるようになります。

ステップ1:プロジェクト原則の確認

#プロジェクトにTDDなどの原則が定義されているか確認します。

追加が必要な場合は、以下のコマンドで追加が可能です。

'@speckit.constitution <プロジェクト原則に追加したい内容>'

記載例:

# Project Constitution

## Test-First Imperative

コードの前に必ずテストを書く。

- ユニットテストを先に作成

- テストが失敗すること(Red phase)を確認してから実装

- 非交渉事項として厳格に適用

## Library-First Principle

すべての機能は独立したライブラリとして実装する。

## Simplicity Gate

過度なエンジニアリングを防ぐ。

- 初期実装は最大3プロジェクトまで

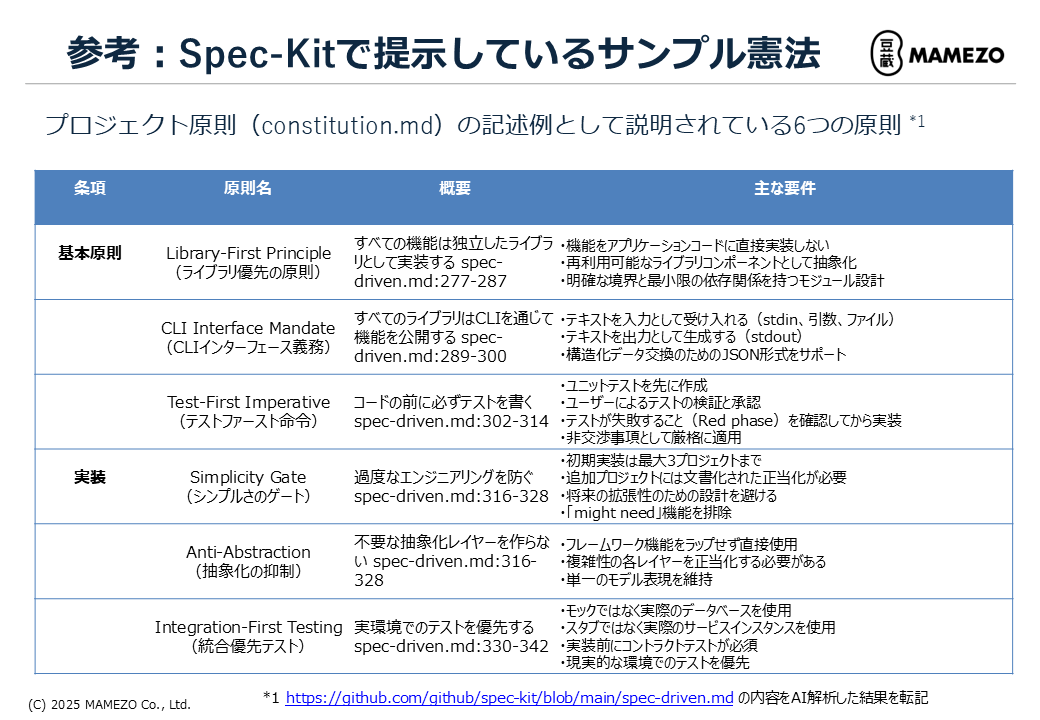

公開リポジトリのconstitution.mdには、Spec Kitで提示されている6つの原則を記述しています。

ステップ2:仕様を策定する(@speckit.specify)

#初回のspecify

社員検索システムMVPの仕様を作成します。

プロンプト例:

'@speckit.specify

社員検索システム(MVP)の仕様を作成してください。

【目的】

社員情報を一元管理し、人事が「誰がどのスキルを持ち、どの組織に所属しているか」をすばやく把握できるようにすること。

【主な利用者】

- 人事:全社の社員・スキル・組織情報を俯瞰し、配置検討や採用計画のインプットに利用する。

【想定ユースケース】

- 人事が、特定スキル(例:Java、AWS)を持つ社員を検索し、部署横断で候補者リストを作成する。

- 顔写真付きの社員一覧・詳細画面で、人物を視覚的に識別できる。

【MVPで提供したい機能範囲】

- ログイン機能(シンプルな認証)

- 社員情報の登録・閲覧・検索

- 基本属性(氏名、社員ID、所属組織、役職、雇用区分)

- 顔写真の登録・表示

- スキル情報の閲覧

- スキルマスタの管理

- 社員ごとの保有スキルの紐づけ

- 組織の階層管理(親子関係のみのシンプルなツリー構造)

【MVP対象外】

- 詳細な権限管理

- 監査ログ

- 高度なスキル分析

- 組織改編の履歴管理

- 外部システム連携

【アウトプットの期待】

- ユースケース一覧と簡単なフロー

- 画面・APIの概要

- データモデルの概要

- 非機能要件(MVP に必要な最低限)

- MVP対象外機能の明示

'

ポイント:

- 目的を明確に記述する

- 利用者のペルソナを定義する

- MVPの範囲を明確にする(特に「対象外」を明示)

- 曖昧な表現を避ける

出力例:

AIが spec.md ファイルを生成します。内容には以下のような内容が含まれます。

# 社員検索システムMVP 仕様書

## 1. 概要

...

## 2. ユースケース

### UC-001: ログイン

- アクター: 人事担当者

- 前提条件: ユーザーアカウントが登録されている

- 基本フロー:

1. ユーザーがログイン画面でユーザー名とパスワードを入力

2. システムが認証を実行

3. 認証成功時、ホーム画面にリダイレクト

...

## 3. 画面設計

### 3.1 ログイン画面

- 入力項目: ユーザー名、パスワード

- ボタン: ログイン

...

## 4. データモデル

### 4.1 社員(Employee)

- employee_id (PK): 社員ID

- name: 氏名

- organization_id (FK): 所属組織

- photo_url: 顔写真URL

...

ステップ3:曖昧な点を明確化する(@speckit.clarify)

#生成された仕様書には、まだ曖昧な点が残っています。clarifyコマンドで明確化します。

プロンプト例:

'@speckit.clarify

社員検索システムMVP仕様書に対して、以下の点について曖昧な点を洗い出し、質問リストを作成してください:

- ログイン/認証方式(MVPでの具体的な前提)

- スキル検索と表示方法

- 顔写真の登録方法

- 一覧画面におけるページング/ソートの扱い

'

出力例:

AIが以下のような質問リストを生成します。

# 仕様の曖昧点に関する質問

## ログイン/認証方式

Q1: パスワードの暗号化方式は何を使用しますか?(bcrypt、PBKDF2など)

Q2: セッション管理はどうしますか?(Cookie、JWT、サーバーサイドセッションなど)

Q3: ログアウト機能は必要ですか?

Q4: パスワードリセット機能はMVPに含まれますか?

## スキル検索と表示方法

Q5: スキル検索は完全一致ですか、部分一致ですか?

Q6: 複数スキルのAND検索/OR検索は必要ですか?

Q7: スキルレベル(初級/中級/上級など)の扱いはどうしますか?

## 顔写真の登録方法

Q8: 顔写真のファイルサイズ上限は?

Q9: 許可する画像形式は?(JPEG、PNG、GIFなど)

Q10: 顔写真がない場合、デフォルト画像を表示しますか?

## ページング/ソート

Q11: 一覧画面の1ページあたりの表示件数は?

Q12: ソート項目は何ですか?(氏名、社員ID、組織など)

Q13: デフォルトのソート順は?

ステップ4:質問に回答して仕様を修正(@speckit.specify)

#AIからの質問に回答し、仕様を修正します。

プロンプト例:

'@speckit.specify

社員検索システムMVP仕様書を、以下の回答に基づいて更新してください。

【ログイン/認証方式】

A1: bcryptを使用

A2: JWTトークンをCookieに保存

A3: ログアウト機能は必要

A4: パスワードリセット機能はMVP対象外

【スキル検索と表示方法】

A5: 部分一致(前方一致)

A6: 複数スキルのAND検索のみ

A7: スキルレベルは3段階(初級/中級/上級)

【顔写真の登録方法】

A8: 5MB以下

A9: JPEG、PNGのみ

A10: デフォルトアバター画像を表示

【ページング/ソート】

A11: 20件/ページ

A12: 氏名、社員ID、所属組織でソート可能

A13: 氏名の昇順

'

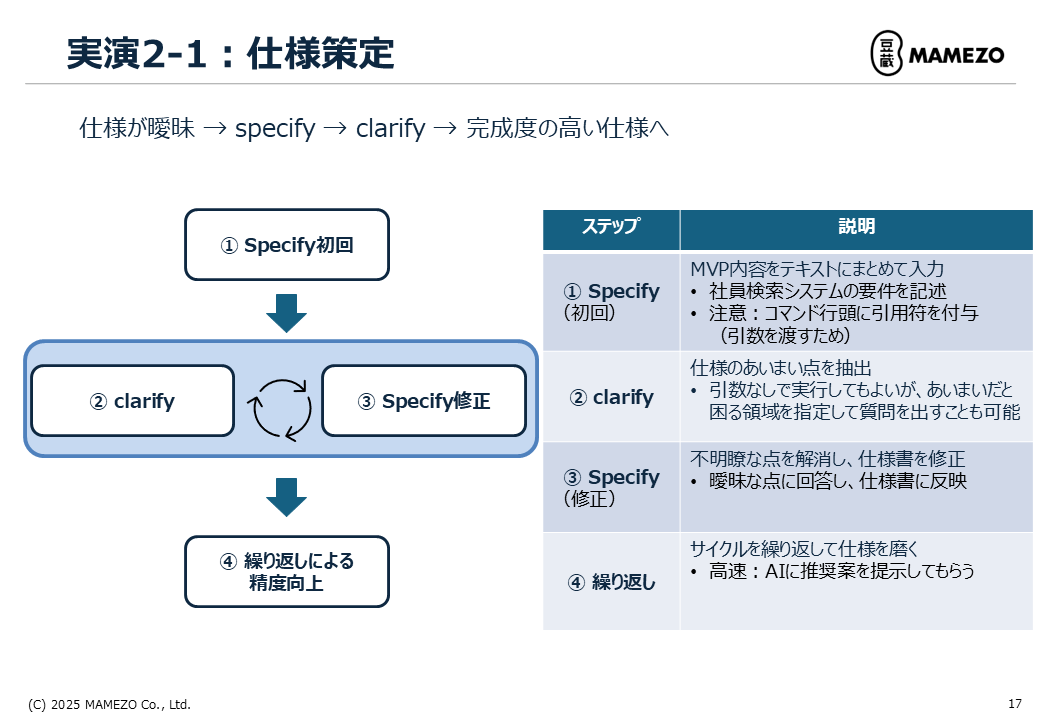

ステップ5:反復

#specify → clarify → specify のサイクルを繰り返すと、曖昧な点がかなり減少します。

反復のポイント:

- 仕様が曖昧だと困る点を指定すると効果的

- AIに推奨案を提示してもらうことで高速化できる

高速化の例:

'@speckit.clarify

社員情報の登録と更新について、曖昧な点を洗い出し、

あなたの推奨案も合わせて提示してください。

'

成果物:spec.md

#最終的に以下のような完成度の高い仕様書が得られます。

- ユースケースが具体的に記述されている

- 画面項目・API仕様が明確

- データモデルが詳細に定義されている

- 曖昧な点が解消されている

- MVP対象外が明確

実践②:実装 - TDDサイクルの実践

#ステップ1:実装計画を作成(@speckit.plan)

#@speckit.plan

出力例:

# 実装計画

## 技術スタック

- Backend: Java 17, Spring Boot 3.2.0, Spring Security, Spring Data JPA

- Frontend: React 18, TypeScript, Tailwind CSS

- Database: MySQL 8.0

- Test: JUnit 5, Testcontainers, Playwright

## アーキテクチャ

### バックエンド

- レイヤードアーキテクチャ

- Controller層: REST APIエンドポイント

- Service層: ビジネスロジック

- Repository層: データアクセス

### フロントエンド

- コンポーネントベースアーキテクチャ

- React Router for SPA

- Context API for 状態管理

## セキュリティ

- JWT認証

- bcryptによるパスワードハッシュ化

- CORS設定

この内容が plan.md として保存されます。

ステップ2:タスク一覧を生成(@speckit.tasks)

#'@speckit.tasks

タレントマネジメントシステムMVPを、2〜3日の粒度の実装タスクに分解してください。

'

出力例:

# 実装タスク一覧

## Phase 1: 基盤構築

- Task 1.1: プロジェクト構造のセットアップ

- Task 1.2: データベーススキーマの作成

## Phase 2: 認証機能

- Task 2.1: ユーザーエンティティとRepository

- Red: UserRepositoryTestを作成し、失敗を確認

- Green: User.java, UserRepository.javaを実装し、テスト成功

- Refactor: コードの整理

- Task 2.2: JWT認証の実装

- Red: JwtUtilTestを作成し、失敗を確認

- Green: JwtUtil.java, JwtAuthenticationFilter.javaを実装

- Refactor: コードの整理

- Task 2.3: ログインAPIの実装

- Red: AuthControllerTestを作成し、失敗を確認

- Green: AuthController.java, AuthService.javaを実装

- Refactor: コードの整理

## Phase 3: 社員管理機能

- Task 3.1: 社員エンティティとRepository

- Task 3.2: 社員登録API

- Task 3.3: 社員検索API

- Task 3.4: 社員詳細API

...

この内容が tasks.md として保存されます。

ステップ3:実装(@speckit.implement)

#いよいよ実装です。Spec Kitのテストファースト原則に基づき、TDDサイクルを使って実装を進めます。

Task 2.1の実装例:ユーザーエンティティとRepository

プロンプト例:

'@speckit.implement Task 2.1'

AIの動作例:

- まずテストを生成(Red phase)

UserRepositoryTest.java:

package com.example.demo.repository;

import com.example.demo.entity.User;

import org.junit.jupiter.api.Test;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;

import org.springframework.boot.test.autoconfigure.jdbc.AutoConfigureTestDatabase;

import org.springframework.boot.test.autoconfigure.orm.jpa.DataJpaTest;

import org.testcontainers.containers.MySQLContainer;

import org.testcontainers.junit.jupiter.Container;

import org.testcontainers.junit.jupiter.Testcontainers;

import java.util.Optional;

import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;

@DataJpaTest

@Testcontainers

@AutoConfigureTestDatabase(replace = AutoConfigureTestDatabase.Replace.NONE)

class UserRepositoryTest {

@Container

static MySQLContainer<?> mysql = new MySQLContainer<>("mysql:8.0")

.withDatabaseName("testdb");

@Autowired

private UserRepository userRepository;

@Test

void ユーザー名でユーザーを検索できる() {

// Arrange

User user = new User();

user.setUsername("testuser");

user.setPassword("hashedPassword");

userRepository.save(user);

// Act

Optional<User> found = userRepository.findByUsername("testuser");

// Assert

assertThat(found).isPresent();

assertThat(found.get().getUsername()).isEqualTo("testuser");

}

@Test

void 存在しないユーザー名で検索すると空が返る() {

// Act

Optional<User> found = userRepository.findByUsername("nonexistent");

// Assert

assertThat(found).isEmpty();

}

}

- テストを実行して失敗を確認

# AIが自動的に実行

./gradlew test --tests UserRepositoryTest

# 結果:FAILED(User.javaやUserRepository.javaがまだ存在しないため)

- 実装を生成(Green phase)

User.java:

package com.example.demo.entity;

import jakarta.persistence.*;

import lombok.Data;

@Entity

@Table(name = "users")

@Data

public class User {

@Id

@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)

private Long id;

@Column(nullable = false, unique = true, length = 50)

private String username;

@Column(nullable = false)

private String password;

@Column(length = 100)

private String email;

}

UserRepository.java:

package com.example.demo.repository;

import com.example.demo.entity.User;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;

import org.springframework.stereotype.Repository;

import java.util.Optional;

@Repository

public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Long> {

Optional<User> findByUsername(String username);

}

- テストを実行して成功を確認

./gradlew test --tests UserRepositoryTest

# 結果:PASSED

- リファクタリング(Refactor phase)

テストが通った状態で、コードを改善します。AIが以下のようなリファクタリングを実行します。

- 変数名・メソッド名の改善

- 重複コードの削除

- 可読性の向上

テストが通り続けることを確認しながら、安全にコードを改善します。

TDDサイクルの反復ポイント

#Red → Green → Refactor のサイクル:

-

Red(失敗するテストを書く)

- 期待する振る舞いをテストで表現

- 実装がないため、テストは失敗する

-

Green(テストが通る最小限の実装)

- テストを通過させるコードを書く

- この段階では「美しさ」より「動作」を優先

-

Refactor(リファクタリング)

- テストが通った状態で、コードを改善

- 重複を削除、可読性を向上

実践③:デプロイ - 自然言語だけでAWS構築

#前提条件

#- AWS CLIがインストール済み(DevContainerに含まれる)

- AWSプロファイル(認証情報)が設定済み

- EC2を起動する権限があるIAMユーザー/ロール

今回のデプロイはテスト用途のため、以下は簡略化しています。

- HTTPSではなくHTTP

- 単一EC2インスタンス

- ロードバランサーなし

- データベースはコンテナ内

ステップ1:EC2インスタンスの作成

#プロンプト例:

Amazon Linux 2023、t3.smallでEC2インスタンスを作成してください。

セキュリティグループは、22番ポート(SSH)と3000番ポート(アプリ)を

自分のIPアドレスからのみ許可してください。

キーペアは "aidd-demo-key" という名前で作成してください。

AIの動作例:

AIが以下を自動実行します。

- 現在のIPアドレスを取得

- セキュリティグループを作成(SSH: 22、App: 3000)

- キーペアを作成

- EC2インスタンスを起動

- インスタンスIDとパブリックIPを出力

ステップ2:DockerとDocker Composeのインストール

#プロンプト例:

EC2インスタンス((パブリックIP))にSSHで接続し、

Docker と Docker Compose をインストールしてください。

ユーザーをdockerグループに追加し、再ログインせずに使えるようにしてください。

AIの動作例:

AIが以下を自動実行します。

- EC2インスタンスにSSH接続

- システムパッケージを更新

- Dockerをインストール・起動・自動起動設定

- ユーザーをdockerグループに追加

- Docker Composeをインストール

- インストール完了を確認

ステップ3:アプリ一式をEC2へ転送

#プロンプト例:

カレントディレクトリのdocker-compose.ymlと、

backend、frontend、dbディレクトリを、

EC2インスタンス((パブリックIP))の /home/ec2-user/aidd-demo へ転送してください。

AIの動作例:

AIが以下を自動実行します。

- EC2インスタンス上に転送先ディレクトリを作成

- docker-compose.yml、backend、frontend、dbディレクトリをSCPで転送

ステップ4:Docker Composeでアプリ起動

#プロンプト例:

EC2インスタンスで、転送したディレクトリに移動し、

docker compose up -d を実行してください。

全コンテナが Up(healthy) で起動していることを確認してください。

AIの動作例:

AIが以下を自動実行します。

- EC2インスタンスにSSH接続

- 転送したディレクトリに移動

docker compose up -dでコンテナを起動- 全コンテナのステータスを確認し、Up (healthy) であることを報告

ステップ5:アプリ動作確認

#ブラウザでアクセス:

http://(パブリックIP):3000

API疎通確認:

curl http://(パブリックIP):8080/api/health

# 出力例:

# {"status":"UP"}

ログイン確認:

ブラウザでログイン画面にアクセスし、以下のテストユーザー情報でログインします。

- ID: test@example.com

- PW: aiddTest

ログイン後TOP画面が表示され、そのリンクから社員検索システムに遷移します。

※登録データおよび顔写真はすべてAI生成によるものです。

CORS問題の修正(必要に応じて)

#もしCORSエラーが発生した場合は以下を実行します。

プロンプト例:

バックエンドのCORS設定を修正してください。

フロントエンドのオリジン(http://(パブリックIP):3000)からのリクエストを許可してください。

修正後、EC2上でアプリを再起動してください。

まとめと参考資料

#本記事のポイント

#本記事では、Amazon Q Developer × Spec Kitを使ったAI駆動開発の全工程を解説しました。

環境構築:

- GitHubリポジトリのクローンだけで開始可能

- DevContainerで依存関係を自動解決

仕様策定:

- specify → clarify の反復で仕様を精緻化

- 曖昧さを排除することがAI活用の鍵

実装:

- TDDサイクル(Red → Green → Refactor)の実践

- テストファーストの原則でAIの生成精度が向上

デプロイ:

- 自然言語でAWSリソースを構築

重要な学び

#- 人間の役割は不可欠:上流工程と品質確保は現段階では人間が担う

- 仕様とテストが資産:高品質な成果物は次のAI駆動開発で再利用可能

Amazon Web Services. Amazon Q Developer. ↩︎

Xu et al. AI-assisted Programming and Maintenance Burden. arXiv, 2025. ↩︎

Amasanti & Jahić. The Impact of Generative AI-Generated Solutions on Software Maintainability. arXiv, 2025. ↩︎

GitHub. Spec-driven development with AI: Get started with a new open source toolkit. 2024. ↩︎

Mathews et al. Test-Driven Development for Code Generation. arXiv, 2024. ↩︎

Chen et al. TENET: Leveraging Tests Beyond Validation for Code Generation. arXiv, 2025. ↩︎

Classmethod. Amazon Q Developer Pro をメンバーアカウントでサブスクライブ利用してみた. 2024. ↩︎

Ahanoff. Amazon Q Developer を使用した Spec Kit:発見事項と癖. 2024. ↩︎